|

Esclavos de "libre" comercio: |

|

|

| ¿Quién

se beneficia con su sudor? |

|

Por Kashyapa A. S. Yapa |

|

Dos mujeres nicaragüenses que protestaban contra el almacén Kohl’s en New Harrisburg, PA, reclamaban que si Kohl’s les pagará apenas 8 centavos más por un par de pantalones jean (de 30 dólares) que ellos cosen en la fábrica de su país, ¡su sueldo aumentaría en un 40%! (The Patriot News, ago 19, 2000) |

|

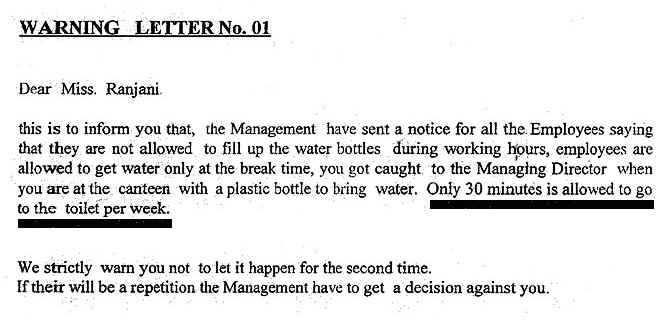

Ranjanie,

una mujer de Sri Lanka, quien trabaja en la fábrica de Sky Sports Ltd.,

fue amonestada por violar las reglas que permite el uso del baño ¡escasos

30 minutos por semana! (JAWC vídeo, 2000) |

| Unas 188 trabajadoras tailandesas perecieron en un incendio en la fábrica de muñecas Kader, porque el edificio donde trabajaban ¡estaba cerrado, por fuera! (CAW vídeo, 1998) |

Los sueldos miserables y las condiciones atroces de trabajo de las maquilas modernas se parecen mucho a los que prevalecían en las fundiciones coloniales de plata en el altiplano Andino (donde nació el concepto de cadenas de montaje) o en los ingenios caribeños (la cuña de la dichosa revolución industrial – Weatherford, 1988.) |

|

|

En

esa época, la remuneración a los esclavos indígenas o africanos apenas

alcanzaba para mantenerlos vivos. Sus

trabajos no tenían limites, tampoco horarios fijos; trabajaban hasta que

quedaba satisfecho el conquistador. El

mayordomo siempre les recordaba el valor de trabajar por el bienestar del

imperio. Parece

que la revolución industrial ha dado una vuelta para comenzar de nuevo.

Vamos a analizar a los nuevos conquistadores, sus armas, mayordomos,

esclavos y también, quién se lleva la riqueza robada. |

|

Bobbin, una revista de la industria indumentaria, en su análisis del comportamiento de las 40 compañías más grandes, declara (DesMarteau, 1999) que “todos han comenzado a racionalizar su producción.” En otras palabras, todos ya buscan las maquilas, dejando de lado las fabricas con obreros sindicalizados y de alta remuneración. Allí encuentran no solamente las compañías de vestidos, sino todos, de las muñecas Disney a zapatos Reebok, de la alta costura de Gap a las baratas de Wal-Mart. |

|

¿Qué facilitó este corrido de la producción hacia las maquilas? Hasta hace poco, el comercio internacional era una pesadilla burocrática, por los laberintos de reglas y los muros de tarifas que supuestamente protegía a la producción local, o al menos, el orgullo nacional. Pero, desde que cayó la Unión Soviética, el único poder que quedó, las naciones capitalistas, comenzaron a forzar la apertura de las fronteras cerradas. Más allá de sus lacayos de finanzas internacionales, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ellas controlan ahora hasta las Naciones Unidas, que castiga con embargos comerciales o militares a los países que resisten. Casi de la noche a la mañana, todo el mundo cayó bajo el hechizo capitalista. En este proceso muchas naciones pobres firmaron presionados, tratados de ‘libre’ comercio, pero la que trata de hacer un negocio con los países poderosos siempre encuentra barreras de cuotas, reglas ambientales o de ‘anti-dumping.’ |

|

Mientras,

los soldados del imperio capitalista claman no sólo por la luz

verde, sino también por la alfombra roja.

Sin embargo, a diferencia de los conquistadores de ayer,

estos modernos se concentran en la producción industrial. |

|

Hay

otra diferencia esta vez; no toda la armada viene con la bandera

del emperador. Sólo

unas pocas corporaciones multinacionales abren las maquilas bajo

su nombre propio. Los

otros encargaron ese trabajo sucio a los intermediarios de las

naciones capitalistas de segundo nivel, como son los “Tigres Asiáticos.”

Estos nuevos mayordomos han creado una mafia industrial

junto con los políticos corruptos de los países pobres. |

|

En cambio, los nuevos dueños, los multinacionales y sus subcontratistas, vienen a un país con plazos de explotación económica muy cortos, normalmente hasta que llenen las cuotas del país o que acabe los períodos de impuesto libre. Sus intereses políticos están bien ligados con los de los regímenes pútridos, cuyo misión no es el bienestar del pueblo, sino ganar los próximos comicios y satisfacer los inversionistas. |

|

|

Así surgen los campos de esclavitud moderna, exentos de las leyes laborales del país por legislaciones especiales y, de protestas laborales, por vigilancia mercenaria. Buscan la mano de obra más sumisa, como la de la mujer rural, soltera y sin capacitación, o cuando pueden, de los menores. Hasta ahora, ellos fueron excluidos de las plantas industriales y se ocupaban en los labores agrícolas o de la industria artesanal. Ahora los atraen a las maquilas por sus sueldos que aunque son lo mínimo permitido, son mucho mayor de lo que ellos pudieron ganar en sus pueblos. |

|

Sin

embargo, el brillo se apaga ya dentro de la fábrica: ellos laboran 12 a

14 horas diarias, 7 días a la semana, haciendo lo mismo, en la misma

posición, sin tener un rato libre ni para usar el baño.

No pueden desviar sus ojos de la línea de producción ni por un

segundo. Los mayordomos se

preocupan de hacer producir el máximo pagando lo mínimo, usando un

esquema de cuotas que se elevan a cada rato, los que atrasan deben

cumplirlas trabajando horas extras por su propia cuenta.

Estos horarios largos y la vigilancia paramilitar no les permite

agitar organizadamente para mejorar sus condiciones laborales miserables. |

| Entonces,

por qué no escapan de las maquilas?

No pueden, ya han caído en la trampa.

El mismo “libre” comercio que les trajo los campos de

esclavitud también destruyó cualquier industria

artesanal que les permitiera ganar algo en sus casas.

Como no pueden volver a sus casas con las manos vacías,

ellos aguantan este acoso hasta que les permiten retirar su bono

de terminación al cabo de 5 años. Pero muchos serán despedidos antes o se retirarán ya físicamente

incapacitados, sin una compensación adecuada ni los ahorros

anhelados. |

|

|

Los multinacionales no ubican todas “sus fuentes de producción racionalizada” en otros países, sino también en las callejones oscuras de cualquier metrópolis. En los sótanos fríos o en depósitos sellados de Los Angeles, Nueva York, París o Munich, laboran sin saber si es de día o de noche, miles de obreros indocumentados, muchos traídos ilegalmente por la mafia (BW, Nov 27, 2000). Los gobiernos locales y estatales de esos lugares, endeudados electoralmente a las mismas corporaciones, se hacen ciegos a estas irregularidades. |

|

Dondequiera

están estos campos de explotación, los costos laborales han caído

precipitadamente. Los

productos de coser tradicionalmente han tenido un porcentaje

alto de la mano de obra, alrededor de 40% del costo de fabricación.

Y ahora, muchas compañías lo han bajado hasta 12% a

15%, según una revista industrial (Barbee, 1998).

La compañía Tong Yang Indonesia, que produce zapatos

Reebok que valen 60 a 70 dólares, paga como un dólar por la

mano de obra y lo vende a Reebok por 13 dólares, después de

agregar un margen de apenas 10% (BW, nov 6, 2000).

Una ONG, National

Labor Committee de Nueva York declara que un par de

pantalones jean que el almacén Kohl’s vende por 30 dólares,

pagando por lo mismo apenas 20 centavos a las mujeres nicaragüenses

que los producen, tiene un costo de fabricación de 7,14 dólares

como se revelan los documentos aduaneros (The Patriot News, ago

19, 2000). |

|

|

Por acaso, usted, el consumidor, ¿ha beneficiado de estos bajos costos, como por ejemplo, con bajos precios? En los EE.UU., el Indice del precio al consumidor (CPI) de ropa sigue incrementándose, aunque por mitad de la tasa del CPI general (BW, mayo 3, 1999.) |

| Entonces, ¿quién se lleva toda la diferencia entre el costo de la fabricación y el precio al consumidor? Veamos que hacen los 40 mayores fabricantes de ropa: ellos “han sido fortaleciendo su participación en el mercado” (DesMarteau, 1999), significa que siguen adquiriendo compañías pequeñas y también siguen gastando grandes cantidades de dinero en propaganda. Hasta un producto barato como los pantalones jean ‘Wrangler-Hero’ planean gastar hasta 30 millones de dólares en un año para aumentar en unos puntos su participación del mercado (DNR, julio 28, 2000.) La compañía Men’s Wearhouse esta invirtiendo 70 millones de dólares para promover un cambio del estilo de vestir (DNR, junio 9, 2000.) También cabe mencionar aquí los millonarios contratos que las compañías firman con las estrellas de deporte para promover sus productos. |  |

|

Se

ve que algunas estrellas concientes gastan una parte de su

bonanza en proyectos de caridad en las comunidades pobres.

Pero a casi nadie le viene a su cabeza que esas riquezas

y muchas más, fueron creados por los mismos pobres, con su

propio sudor y sangre. Qué se puede

hacer usted? ************************** Bibliografía: Barbee, Gene (1998) “Product costing to win profit margin,” Bobbin, vol39, n12, pp. 26-28, Julio. Business Week (Nov 27, 2000) “Workers in bondage” Business Week (Nov 6, 2000) “A world of sweatshops” Business Week (Mayo 3, 1999) “Sweatshop reform: How to solve the standoff” Committee for Asian Women (1998) “Dolls and Dust, ” vídeo, 60 min. (Ingles), Bangkok, Thailandia. Daily News Record (Julio 28, 2000) “Wrangler’s ‘Hero’-ic effort to attract new consumers”, vol30, n88, pg.7. Daily News Record (Junio 9, 2000) “Men’s Warehouse’s new campaign: Business casual”, vol30, n68, pg.c1. DesMarteau, Kathleen (1999) “The Bobbin Top 40: Shape industry for next century,” Bobbin, vol40, n10, pp. 46-50, Junio. Joint Association of Workers Councils of Free Trade Zones of Sri Lanka (2000) “Esclavos de “libre” comercio: Prisión Sri Lanka”, vídeo, 26 min. (en Sinhala con subtítulos de español), Seeduwa, Sri Lanka. Laurdee, Mehrene & Koechlin, Tim (1999) “Wages, productivity and foreign direct investment flows,” Journal of Economic Issues, vol233 n2, pp 419-426, Junio. The Patriot News (Ago 19, 2000) “Nicaraguan Labor leaders demonstrate outside New Harrisburg, PA retailer” Weatherford, Jack (1988) “Indian givers” Fawcett Columbine, NY.

|

| Si quiere comenzar un dialogo, por favor mandeme un emilio. Escribame |